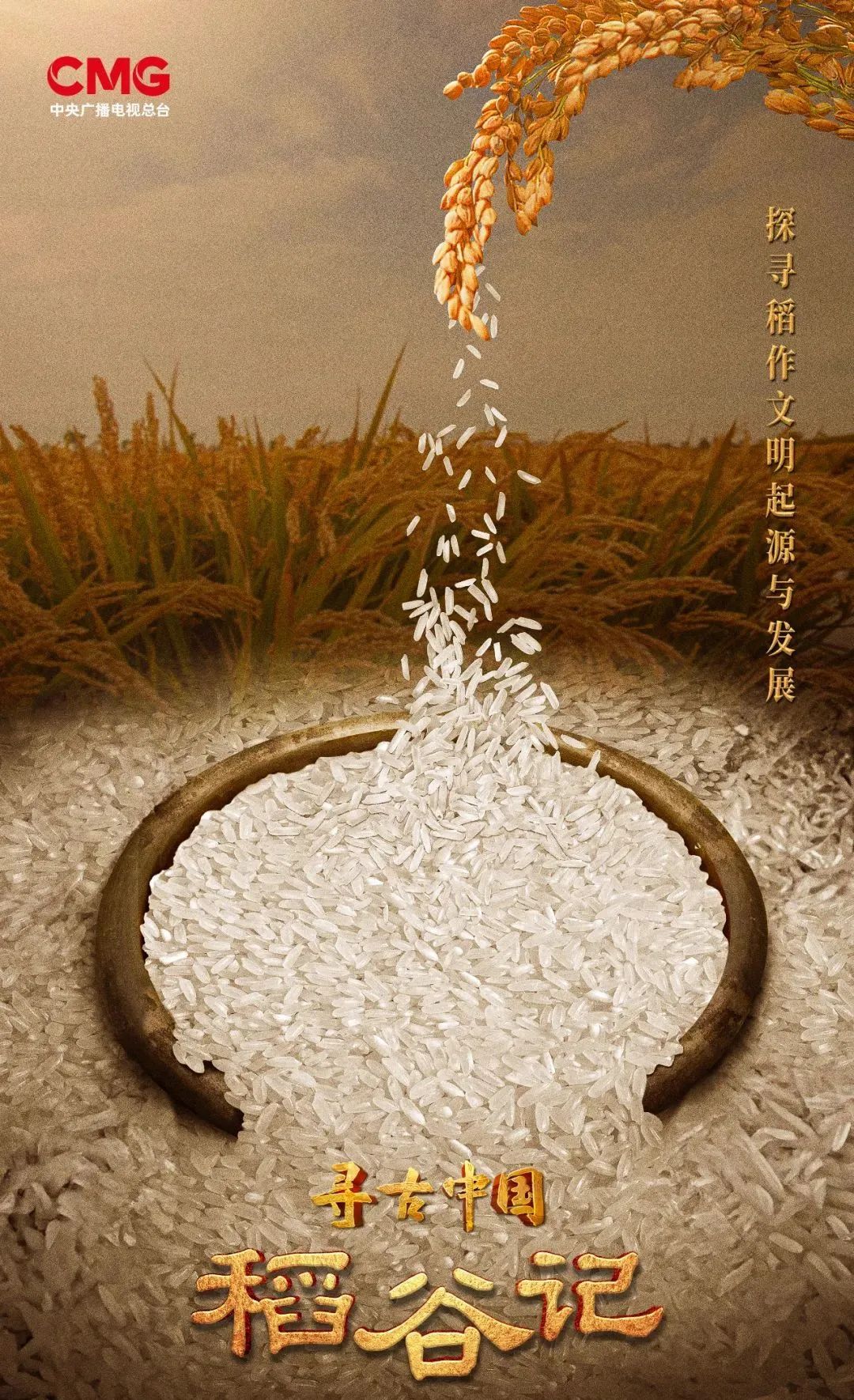

從野草到米飯,探尋“谷”往今來的秘密

水稻是當今世界主要糧食作物之一

然而距今一萬多年前

稻谷還只是水邊野草的種子

草籽如何“變成”人們

賴以生存的主糧?

又是誰最早種植水稻?

央視紀錄片《尋古中國·稻谷記》

現已上線廣東廣電網絡谷豆影視

一起回望萬年歷史

探尋稻作文明的起源與發展

點播路徑 廣東廣電高清互動電視-影視-谷豆影視 《尋古中國·稻谷記》通過考古研究最新成果, 實證我國是世界上最早栽培水稻的國家, 并追溯萬年稻作文化發展軌跡, 講述水稻種植跨越千山萬水廣泛傳播、惠及世界和催生文明的歷史故事, 見證中國稻作文明的起源和發展以及中國稻對人類社會的重大貢獻。 一粒炭化的米粒 揭開人類“馴化”稻谷的起源 這粒長3.7毫米 寬1.6毫米、厚1.7毫米 長相粗糙的“炭黑石子” 是一顆已經炭化的米粒 ——炭化稻 它是迄今考古發現的 世界上最早的栽培稻米 出土于上山遺址 距今足足約一萬年 據專家研究推斷 這粒米的前身是野生稻 ——大多數野生稻的種子 成熟后會自然脫落 而那些由于基因變異不會脫落的種子 就被先民采集作為食物 智慧的先民又將一部分種子 重新種回地里 如此反復收獲、播種 自然落粒的個體逐漸被淘汰 最后在先民的稻田里 只剩下了不落粒的個體 栽培稻就這樣被“馴化”而成 這一發現將人類 馴化栽培水稻的歷史 上溯至12000年左右 實證了中華遠古先民是最早種稻的人 一塊塵封的陶片 帶我們追溯“飯稻羹魚”的歷史 浙江余姚井頭山遺址 出土的一塊陶釜殘片 沾有大片食物殘渣 經檢測,殘留物中發現了 大量水稻的淀粉粒 考古人員分析,約8000年前 井頭山先民用陶釜 作為炊器蒸或煮稻米 因此陶釜上留下了 類似“鍋巴”的殘留物 這塊在井頭山首次發現的 含稻米遺存陶釜殘片 證明了以海洋貝丘文化為特色的 井頭山遺址同樣保留著 深刻的稻作文化印記 同時也令漢代史書中記載 江南地區“飯稻羹魚”的生計模式 追溯到8000年以前 片中還帶我們了解 一座從稻田里“長”出來的古城 講述中國稻谷 “漂洋過海”廣泛傳播的歷程 …… 更多“谷”往今來的故事 歡迎來谷豆影視點播 《尋古中國·稻谷記》一探究竟!

![]()